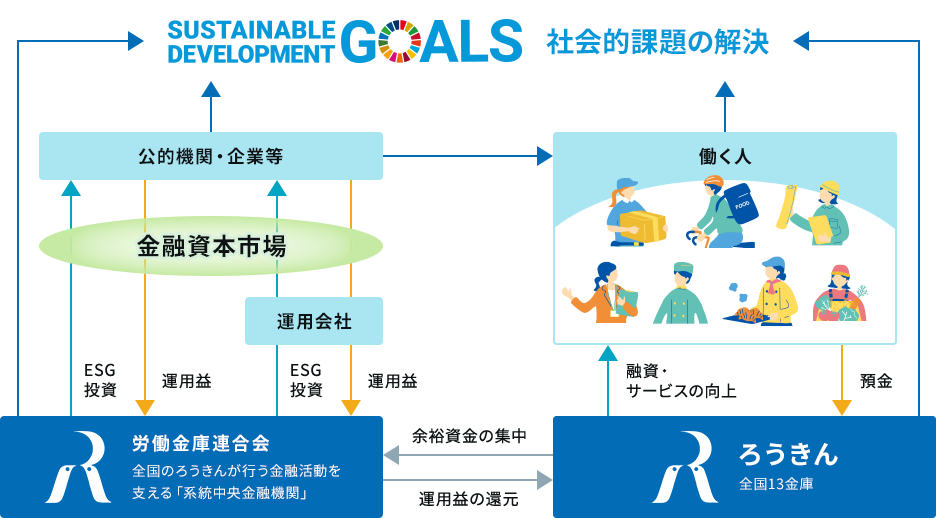

労金連のESG投融資とSDGsの関係図

労金連のESG投融資とSDGs

社会貢献活動

〈ろうきん〉働く人と子どもの明日を応援プロジェクト

ろうきん森の学校

「ろうきん森の学校」は「森づくり」から「人づくり」、「地域づくり」につながる活動です。労金連は、2005年に創立50周年を記念して、「ろうきん森の学校」を開校しました。最初の10年間を「第Ⅰ期」、2015年からの10年間を「第Ⅱ期」として取り組んできました。2025年以降は単年度ごとの活動(支援)として取り組み、全国5地区のNPO等と連携して活動を継続していきます。

関連情報

ろうきん SDGs Report

「ろうきんSDGs行動指針」に基づき、SDGs推進に係る全国の〈ろうきん〉および労金連による各種取組みや成果等を発信し、会員をはじめとした様々なステークホルダーに「共感の輪」を広げていくための報告書として、「ろうきん SDGs Report」を作成しています。

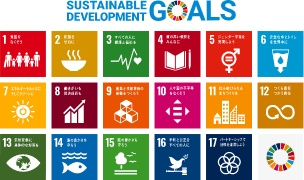

SDGs(持続可能な開発目標)とは、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された2016年から 2030 年までの国際目標です。

「貧困をなくそう」や「飢餓をゼロに」など17のゴールと、そのゴールごとに設定された169のターゲット(個別目標)で構成されています。世界的にその重要性が認識され、日本でもその積極的な推進が期待されています。