事業主が制度として採用し、取扱金融機関を選定したうえ、勤労者から契約希望者を募ります。契約希望者は取扱金融機関の中から貯蓄契約先を決めます。積立ては賃金(給料・賞与)から事業主が天引きし、契約者に代わって取扱金融機関に払い込む方法(賃金控除・払込代行)で行います。

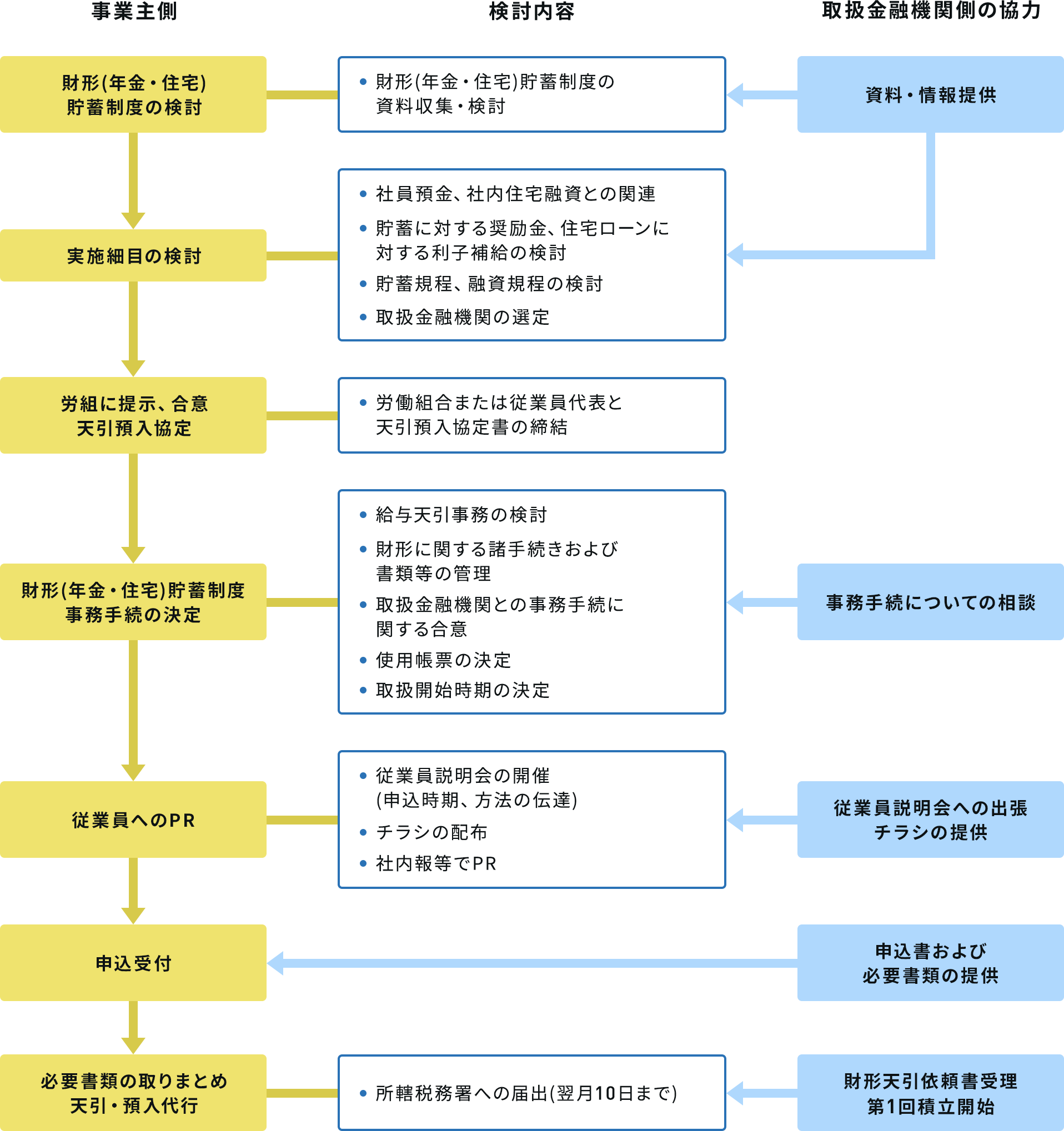

財形(年金・住宅)貯蓄制度導入の手順

制度導入時の事業主の実務

制度内容の確定

- 既存の企業内福利厚生制度との調整および制度の目的の明確化を図ります。

取扱金融機関の選定および事務処理の調整

- 勤労者のニーズや企業内の事務処理を考慮して、取扱金融機関を選定し、事務処理体制を確立します。

企業内規程(財形貯蓄規程)の作成

- 労働組合等の同意を得て企業内規程を制定し、貯蓄種類、取扱金融機関、申込み資格、申込み・変更・払出しの受付時期等を確定します。

勤労者との労使協定

- 勤労者の賃金から控除し、勤労者に代わって取扱金融機関に払い込むことが財形制度の要件(賃金控除・払込代行)のため、労使協定を締結します。

なお、公務員については、労使協定の必要はありません(勤労者財産形成促進法第15条)。

取扱金融機関との取決め

- 取扱金融機関との間の事務処理を円滑に進めるために、具体的な事務取扱方法を取り決めます。

税務署への届出

- 所轄税務署長宛に「財産形成非課税住宅・年金貯蓄に関する届出書」を提出します。提出期限は、勤労者から最初に非課税申告書を受理した日の翌月10日までとなります。なお、既に財形年金(または住宅)貯蓄を導入し同書類を提出している場合で、新たに財形住宅(または年金)貯蓄を導入する場合は提出不要です。

事務担当者・勤労者への説明

- 各事業場等の財形事務担当者に、手引書や研修会等により制度内容および事務手続き等を正しく理解してもらいます。勤労者に、制度内容および申込み・変更・払出しの受付時期などについて説明を行います。また、説明を行う場合には、貯蓄商品選択のための参考資料として商品比較表を勤労者に提供するとよいでしょう。

申込みの募集

- 申込み募集について勤労者に周知を行い、勤労者から提出された申込書を取扱金融機関に送付します。

賃金控除と払込代行

- 勤労者毎に財形貯蓄の積立額の確認を行い、勤労者の賃金から控除のうえ、契約金融機関毎に積立金額をとりまとめて送金します。

財形制度の新規導入のご相談は、お近くのろうきん本・支店にお申し付けください。